文人画十议——我的文人画观(二)

文人画十议——我的文人画观(二)

编者按

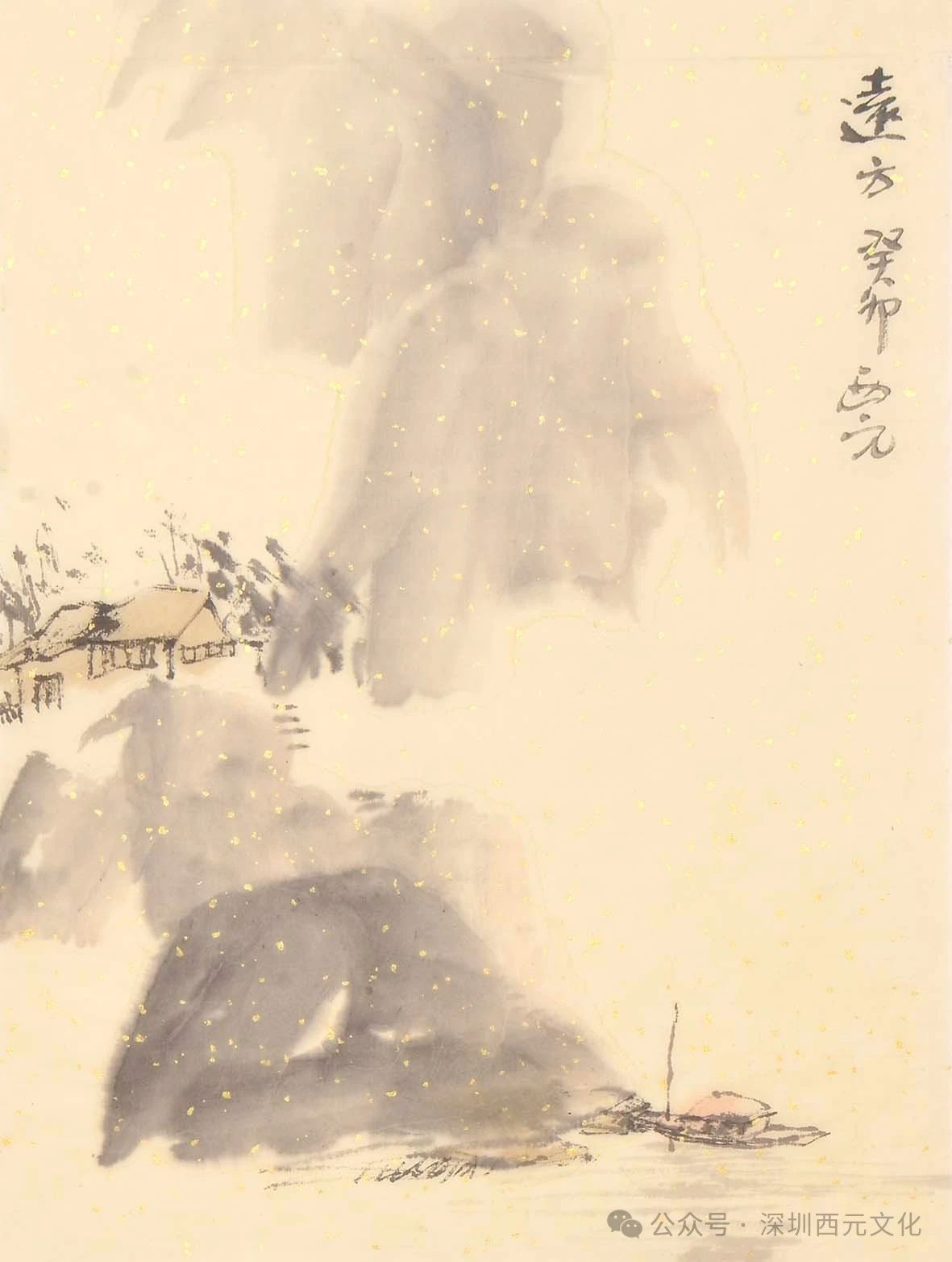

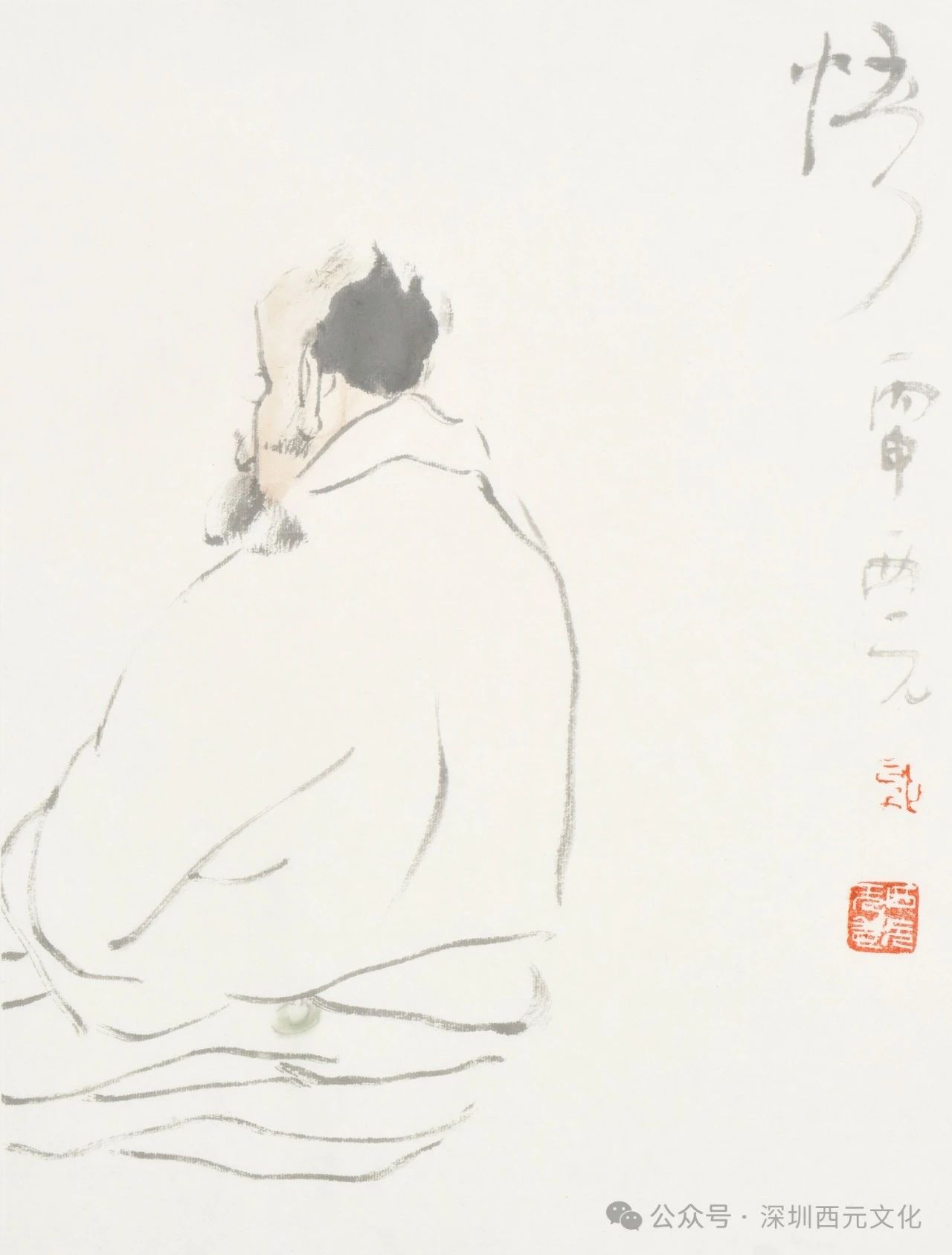

《郭西元书画艺术展》于2017年12月26日在深圳美术馆开幕,郭先生的四本著作也同时与诸位方家见面。其中《回归中国 郭西元文集》一册,收录近年郭西元先生诸多论著,其中的画论、教育论与文化论述,皆颇有可读处,更彰显郭西元先生的士人风范,亦与当下中华文化复兴之大势相契合,多文虽未早年所写,读来却有“先见”之感。

六、淡泊名利

画如其人,是不会错的。画格俗,要在画家身上找原因,世风趋俗,多为“名利”所害!这年头不谈名利难,我无法讲清楚古人怎么会崇尚“不为五斗米折腰”、而吴昌硕又怎么会以“弃官先彭泽令五十日”(自治此印)自诩了······人心不古,信焉!

俗难医,若医,唯读书耳。读书,自然要读经典、读圣贤书。我要研究生读四书、五经、诗词、画论就是这个意思。你要是仅读言情小说,只能越读越俗了。

七、释、道和文人画

释、道之于文人画,可以说是深入骨髓的:王维是“诗佛”;巨然、牧溪、石涛、八大是“画僧”;苏东坡、王蒙、倪云林、文徵明是“居士”;黄公望、赵孟頫、吴仲圭、陈师曾是“道人”;方方壶是“道士”、吴彬是“头陀”;董其昌名其居曰“画禅室”······他们是通过释和道的修为,才成为人格超凡脱俗、画格高雅清新的文人画家的。

八、诗书画印四绝

文人画崇尚诗、书、画、印四绝,大家推崇笔墨的“金石味”,没有治印的修养,无法企及。治印,也不单单“刻图章”画面上需要那么简单,秦玺、汉印、烂铜、封泥,方寸之间万千气象,画坛今少有研习者。现状不是三缺一,而是一缺三,我不知道缺了诗、书、印的中国画,还有什么!

九、传统与临摹

在我的老师陈大羽先生百年诞辰画展研讨会上,我说,下面的一百年,恐怕再也出不了陈大羽了,因为,我们中国画学院教育“流水线”上,没有了书法,没有了篆刻,没有了诗词和画论,可怜的学子们喝的是“三聚氰胺”(三大面、五调子),想要他们健康成长是匪夷所思的!(一笑)

临摹是研究传统的必须,近多受诟病。我看到董其昌七十八岁时在舟行中临的帖,感触良多。七十八岁的董其昌是何等学识、何等地位,他仍然在“舟行中”临摹古人,恐怕不能仅仅理解为是在学习,那是他生活的一部分,他是这样才成为“董其昌”的!

十、长寿和文脉

文人画是一个长寿的事业,画家的笔,不到高龄难得老辣,所以有“人书未老”的谦词。以齐白石为例:先生六十岁之前笔墨似尚未成熟,很多精品是八十岁以后之作,假设齐白石六十岁辞世,画坛也就没有“齐白石”了。

文人画拒绝急功近利者,三年太短、三十年也不算长,要耐得住寂寞修养身心,最好还能长寿,经历滴水穿石般的磨练方可成功。

悲观地说,恐怕现今文人画的文脉已断,我们用驯“驴”的方法驯马,用选“骡子”的标准选马,······长此以往,世间焉有良马乎?!

辛卯年(2011年)二月郭西元于深圳木石山房

发表于《回归中国》2017年11月第一版

郭西元

丙戌年生于山东省诸城市,一九六九年毕业于南京艺术学院美术系。深圳大学教授、文人画研究所所长,中国美术家协会会员、中国书法家协会会员。

师从于刘海粟、陈大羽先生,是传统文化的守护者,被誉为『原生态的文人画家』。

出版个人专集十余种四十余部、论文集五部。人民美术出版社出版《中国当代名家—郭西元画集》、《中国近现代名家—郭西元画集》等;中国教育电视台播出教学片《郭西元大写意花鸟画技法》。

在国内外美术馆举办个人画展六十余次,作品由中国美术馆等海内外专业机构收藏。二零一七年在深圳美术馆举办个人作品回顾展,由深圳市文化发展基金支持,展品全部由深圳美术馆收藏。