面对董其昌我们该想些什么(二)

面对董其昌我们该想些什么(二)

编者按

数十年来,郭西元教授读书作画,教书育人。之于中国画的现状,郭教授始终旗帜鲜明的认为,中国画应该“回归中国”。《面对董其昌我们该想些什么》一文作于2006年,当时,复兴中华文化的声音渐起,而郭教授则以观董其昌作品的一次机会,直抒胸臆,为中国书画的复兴乃至于中华文化的复兴疾呼。

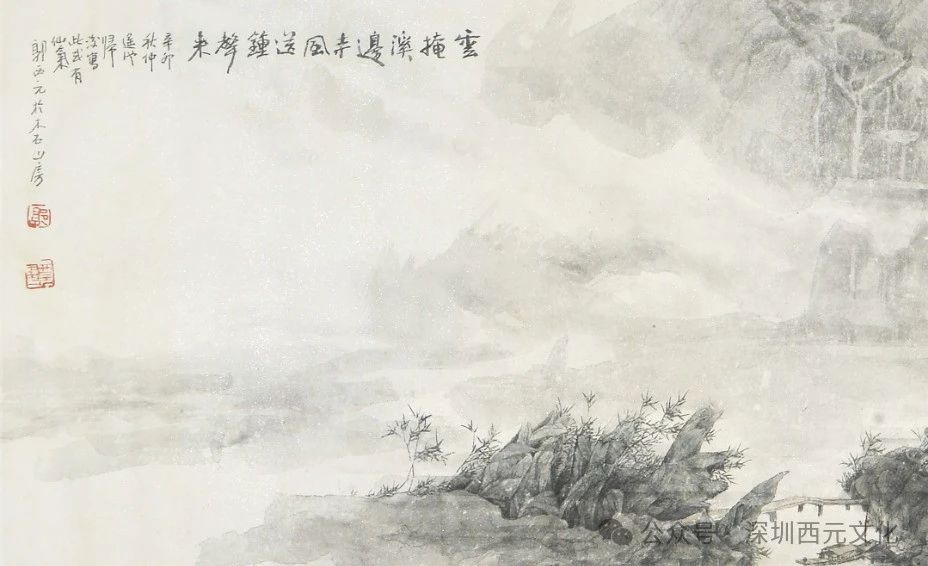

董其昌诗意图 2011年作

二 、四百五十年,我的思考

只不过才四百五十年,历史一瞬。可是,这变化竟如此巨大,思翁开创的“文人画”的伟业,几乎给我们丢光了。现在说起“文人画”,我不知到底有多少人懂得。我在深圳大学成立“文人画研究所”,有识的同道说我是中国第一个举此旗帜。是啊,在充满浮躁和急功近利情绪的今日,这面旗有谁肯举呢?很多场合人们把“文人画”读成“人文画”了,这不能不让人心痛。

关于这次画展,我组织了两次研讨,我问大家如董翁在世,面对当今画坛,他会说些什么。

今日的中国画少了“文”

近百年的历史,是国学逐渐流失的历史,书画尤甚。

我们的绘画被迫叫起了“中国画”,以区别强大的西洋画“军团”。国画中的“国”字内容日渐消失,为“西”融合,第一个失掉的便是“文”。我们的学子,以西式素描、色彩考入中国画系,学两年西画以为“基础”,第三年才拿起毛笔画“中国画”,所画之画,大多材料是中国的,创意和手法是西画的。二零零二年,一次全国中国画展金奖的作品,是画在木版上的日本画,引起了广泛的讨论,当时我曾著文参与论争。当然中国画能这样展已是“走出低谷”了,因为上世纪八十年代,当时的时髦口号是“将中国画送入博物馆”、“革毛笔的命”、“笔墨等于零”……

(···未完待续···)丙戌年(2006年)一月十一日于深圳木石山房灯下

发表于《国画家》杂志(2008年第一期)

郭西元

丙戌年生于山东省诸城市,一九六九年毕业于南京艺术学院美术系。深圳大学教授、文人画研究所所长,中国美术家协会会员、中国书法家协会会员。

师从于刘海粟、陈大羽先生,是传统文化的守护者,被誉为『原生态的文人画家』。

出版个人专集十余种四十余部、论文集五部。人民美术出版社出版《中国当代名家—郭西元画集》、《中国近现代名家—郭西元画集》等;中国教育电视台播出教学片《郭西元大写意花鸟画技法》。

在国内外美术馆举办个人画展六十余次,作品由中国美术馆等海内外专业机构收藏。二零一七年在深圳美术馆举办个人作品回顾展,由深圳市文化发展基金支持,展品全部由深圳美术馆收藏。