《回归中国 郭西元文集》—— 文人画六题

编者按:《郭西元书画艺术展》即将于12月26日在深圳美术馆开幕,郭先生的四本著作也将同时与诸位方家见面。其中《回归中国 郭西元文集》一册,收录近年郭西元先生诸多论著,其中的画论、教育论与文化论述,皆颇有可读处,更彰显郭西元先生的士人风范,亦与当下中华文化复兴之大势相契合,多文虽未早年所写,读来却有“先见”之感。

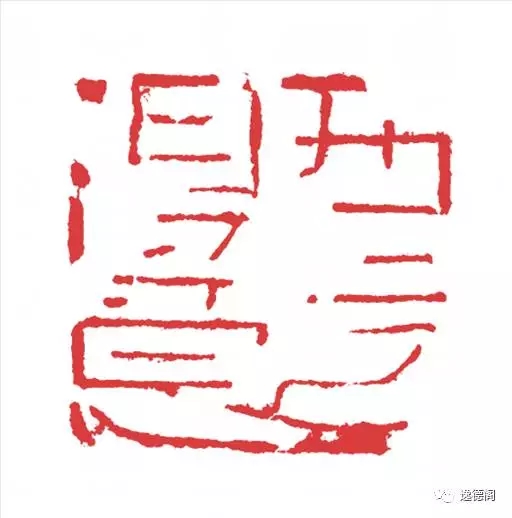

《西元得意》郭西元

选自《诗书画印》

(一)

文人画,一般意义上可以说是文人画家的画,有别于画工画。在这个意义上,我想很少有人会把自己列入没有知识、没有文化的“画工画”的。当今,文人画被妖魔化,几乎成了落后、守旧的代名词,实在大谬。

有人认为汉代就有文人画,文人画家们以他们的睿智,绘制出波澜壮阔的历史画卷,给我们留下了宝贵的遗产----这中间座座高峰,王维、黄子久、倪云林、董其昌、四王、石涛、八大、扬州八怪......近百年来,由于西方绘画的入侵,中国画举步维艰,而有见地的文人画家们仍然在逆境中笔耕墨种,以坚韧不拔的毅力,开拓出新天地,他们是吴昌硕、陈师曾、齐白石、黄宾虹......其实,在一定意义上说,中国画史基本上就是一部文人画史。

当然,文人画的观念,起码是一个中国画的概念,“中国画”不过是面对侵入的“西画军团”,中国画人系在臂上的白布条,(在西画侵入之前,我们只是称为画或绘事)这样,那些已经被西画“融合”、甚至以“融合”为荣者,就没有可能再在这个概念里。

(二)

我们离开自己的传统太久太久了!我们似乎不大记得,我们的祖辈曾经创造了举世无双的文明,人类社会五千年,我们曾经领先了四千九百年,可悲的是,我们许多同胞的目光,只能看几十年!

三百余年前,我们的“综合国力”,还可以使郎世宁者流,从油画布前移到宣纸上,拿起他们不熟悉的毛笔,画出“中西融合”的中国画来。而今,“中国”学子进入“中国画”高等教育大门的必考科目竟然是西画,他们进入高等艺术学府,首先学的“基础“是素描。去年,关于素描是不是中国画的基础,我曾经在“中国书画报”上和人辩论,有人甚至告诉我“都什么年代了,还质疑学习素描?”有人甚至说,素描也是我们的”传统“?呜呼,我说不出话,我不知道现今是什么年代了,更不知道人们何以糊涂至此!我只能说,即使我们成了亡国奴,这样的观点也会被有见地的国人不齿!这么匪夷所思的事竟是我们自觉自愿干的,并非有“八国联军”的刀架在我们的脖子上。

至于中国画本身,人们不再研究笔墨、不再练习书法、不再研究中国经典,更不用说研究文人画需要的“诗、书、画、印”了,他们研究的是“三大面、五调子”......!现时的时尚褒奖评论用语,也是“集中西之长”、“融中西绘画于一炉”云云,可怜的中国画学子们,在这样的氛围中,努力地“融合”着,我说他们是努力将自己打造成“骡子”或者“骡子”的后代,可惜的是“骡子”是无生育能力的!(一笑)

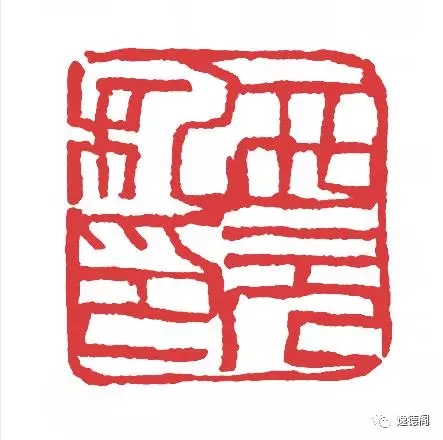

《西元私印》郭西元

选自《诗书画印》

( 三)

目前大部分中国画已不再“中国”,更不用说文人画了,这是不争的事实。中国画中去掉象油画、象版画、象水彩、象素描的便所剩无几了!即使剩下的那少数还象中国画的,也多是外表“象”而已,十之八九已没有了中国画的神韵,因为没有了中国的”文“,没有了中国的”笔“、”墨“、”趣“......

画家们大多不再习惯在画上题款,即使少数还坚持题款的,也大多题的位置不当、书法写得不好、错别字、病句连篇等等。由于画家“文”的缺失,题款也缺少应有的韵味,画猫题猫、画狗题狗、画窗下站一老人,就题”窗下的老人“......如此这般之题,你无法不”嚼蜡“。说到题款,我曾经拿齐白石的”自称“为题,给研究生们讲中国画题款的魅力,齐先生画一老鼠趴在称钩上,篆书题”自称“二字,真是妙趣横生!如果用时下有些人的办法,题”称钩上的老鼠“、或”老鼠与称“之类,那风景不知将煞到何处!

文人画讲究”诗情画意“,没有了诗情,那画还有什么?文人画家主张画外修养,崇尚的“诗、书、画、印”四绝,现在这修养不是“三缺一”而是“一缺三”,诸位,我真不知道该怎么评价这”一缺三“的中国画才好?

(四)

中国画主张临摹,现在诸多学校不够重视,这也是当今中国画坛不出精品的重要原因。我要求学生,一天临摹传统绘画不少于三小时、临摹字帖不少于两小时,不少人开始不理解,但坚持数年,获益匪浅。我看到七十八岁的董其昌,还在舟行中临帖,感慨万千!董其昌无论学识、地位、资历,天下一人!七十八岁的他(他享年八十一岁),无论精力、体力、繁忙,都可以有一万个理由,使他不再临帖,(当今这个年龄的功成名就的书画家,我不知道谁还在临帖!)是什么力量让他老人家这样坚持,我想,临习已不再单单是学习的手段,而是一种生活方式,这就是董其昌之所以成为董其昌的原因。

再一个,就是写生。现在大家对写生的重视到了无以复加的地步,我认为目前的写生,有堪质疑处。我曾经用李可染、黄宾虹和董其昌为例,给我的学生讲解我对于写生的理解。李可染先生的写生,受西画影响,觉得较“生”,有的甚至又有透视又有光感......;而黄宾虹就不同了,他的写生,更多是自己的感受和他自己的笔墨处理,似乎更胜一筹;但是,再看看董其昌,就大不同了,他是“不写生”者,他主张游历、主张行万里路、多的是感悟、体验,再看看他的画,不一样了!千山万水被他的笔调遣,他是站在造化之上画画的,(而现今的我们,大多是跪在造化前的)!这个传统,我不知道还能不能找回来!

《西元无恙》郭西元

选自《诗书画印》

(五)

中国画这些问题的原因很多,但根子在教育,素描为基础是首当其冲的,请问:基础既改,上层如何建筑?

中国画坛更可怕的现状是,专家不专!因为目前活跃在画坛的“专家”之於我等,都是素描为基础的“流水线”生产出来的,这流水线上本来就很少中国画需要的笔法、墨法......更不用说诗文传统,历史却无情地把我们这些人推到了承前启后的位置上,我不能不痛苦地告诉大家,诸位“专家”,注意,我们有些”贫血“!

现在大家在谈“中华民族的崛起”,“崛起”二字让我们兴奋。毫无疑问这“崛起”首先是文化的“崛起”,没有文化的“崛起”,那“崛起”将成为一句空话!

近年,我们的文化开始走出去,拿什么东西出去,自然是绕不开的问题,就中国画而言,拿那些没有中国韵味的“中西融合”的东西出去,是要向世界汇报西方绘画“融合”我们的成绩吗?明显的问题是:中国的“崛起”,世界没有准备好,我们自己也没有准备好!就目前这种状态,我们要“崛起”,请问我们“崛起”什么,“崛起”以后的中国该是个什么样子?崛起以后的中国画该是什么样子,我们想过吗?真的到了该梳理一下我们思绪的时候了!

(六)

林语堂先生上个世纪初,在他的《吾土吾民》中说:“中国人在文化上是古老的,在种族上是年轻的……所谓中国文化停滞的观点,是由于......对中国内部生活一无所知而造成的误解。”他认为“中国有一种新奇的、超越自然的、非凡的活力。”

林先生写这篇文章的时候,我们的民族处在历史的最低谷,可以说国将不国、民不聊生。彼时彼刻,他写出这样慷慨激昂的文字来激励他的同胞奋起,担心他的民族沉沦,让我们不能不敬仰!敬仰之外,我倒是想问一下时下我的同胞,目前,我们的民族已经走出低谷,现正处在百余年来最好的阶段,此时此刻,我们该说些什么样的话、写些什么样的文字、画什么样的画......?才算具有“新奇的、超越自然的、非凡的”活力?才算是为我们民族的“崛起”做了应该做的!

郭西元----癸巳年春月于深圳木石山房灯下